소프트웨어 팀을 코칭한다는 것

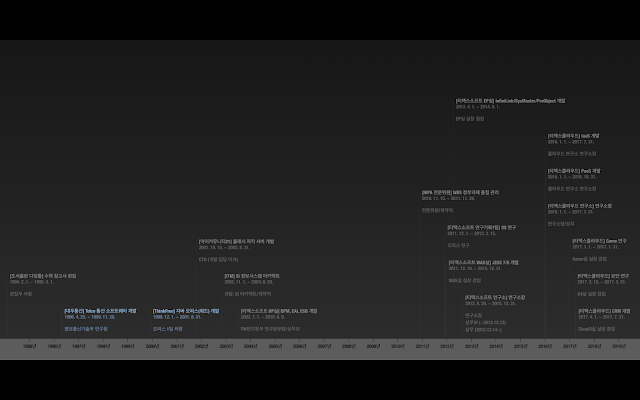

연구소장으로 몸담아왔던 직장을 갑작스레 퇴직하게 되었다. 이 사실을 알게 된 몇몇 연구원들이 찾아온다. 왠지 뭉클하면서도 최악의 관리자였던 내가 조금은 나아졌나보다 하는 위안도 든다. 개인적으로 10여년 간 소프트웨어 연구개발 관리자로서 몇 가지 시기를 거쳤다. 제 1기는 관리자를 맡은 개발자 . 이때는 관리자라기보다는 개발자였다. 정체성이 개발자인데 수십명을 관리해야 하는 관리자 역할이 주어진 것이다. 당시에는 팀원들을 코칭한다거나 친밀감을 개선한다거나 하는 데 전혀 신경을 쓰지 않았다. 조직 관리는 스스로의 목표에 들지도 못했던 것이다. 늘 조직의 소프트웨어 미션에만 신경을 쓰고 팀원들의 성장이나 상태에는 전혀 신경을 쓸 줄 몰랐다. 팀원들의 코드에 문제가 있으면 내가 다시 짜버리지 하는 생각이 컸었고, 스스로가 메인 코더였고 실제 백만 LoC에 달하는 코드를 작성했던 시기였다. 아마도 당시 팀원들은 황무지에 버려진 처지로 생각하면서 매니저가 너무 열심히 일을 하기 때문에 완전히 서로 다른 세계의 사람인 취급을 했을 것이다. 나중에 얘기를 들어보니, 조금 걱정을 하기도 했다고... ㅠ_ㅠ 제 2기는 코칭을 처음 해보는 난폭한 관리자 이때는 관리가 필요하다는 점을 처음으로 인지했다. 가능하면 스스로 하는 코딩을 줄이려고 노력했고, 팀원들을 코칭하기 위해 노력했다. 하지만, 수적으로나 경험적으로 절대적으로 부족한 팀원들을 데리고 소프트웨어 개발을 하는 매우 힘든 미션이기도 했지만, 더 중요하게는 아무런 경험없는 신입 팀원들을 하나씩 코칭하면서 가장 비효율적인 접근을 했다. 신입 팀원들의 결과물들은 소프트웨어 경험이 이미 십년이 넘은 사람이 보기엔 너무 기본조차 되어 있지 않았고, 이를 극복하고 결과를 만들려는 당위성에 짓눌려 몹시 공격적으로 팀원들을 다그쳤다. 팀이 전체적으로 회사의 주목을 받지 못하는 상황이었기 때문에 팀원들의 상실감이 매우 컸다. 결국 신입 팀원들은 한참의 시간이 지나서야 조금씩 나아졌고(원래 걸리는 시...